Sujet : musique médiévale, chants mystique chrétienne, visions, moyen-âge chrétien. médecine médiévale.

Sujet : musique médiévale, chants mystique chrétienne, visions, moyen-âge chrétien. médecine médiévale.

Période : moyen-âge central, XIIe

Auteur : Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Ensemble: Vox in rama

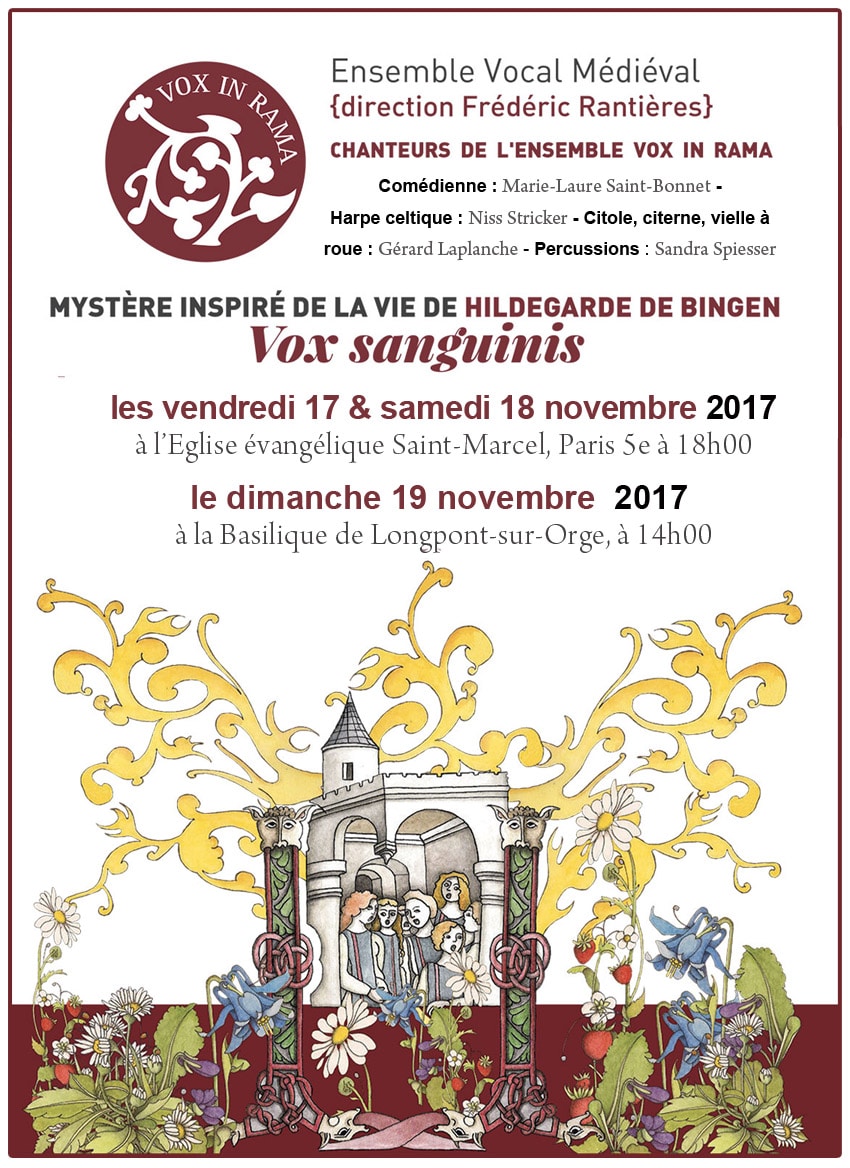

Evénement : Vox Sanguinis, mystère médiéval sur la vie, les visions & les chants d’Hildegarde

Dates : les 17, 18 et 19 novembre 2017, Paris 5e, et Longpont-sur-Orge

Bonjour à tous,

etraduire au plus près de leur authenticité originelle la musique et les chants médiévaux relève souvent de la gageure, mais que dire quand les oeuvres en question ont été composées par une grande mystique, sinon la plus grande du moyen-âge central, Hildegarde de Bingen et quand, en plus, on entend bien, à travers une restitution contemporaine, tenter de transmettre et de faire sentir toute la richesse de l’expérience mystique et des visions de la

etraduire au plus près de leur authenticité originelle la musique et les chants médiévaux relève souvent de la gageure, mais que dire quand les oeuvres en question ont été composées par une grande mystique, sinon la plus grande du moyen-âge central, Hildegarde de Bingen et quand, en plus, on entend bien, à travers une restitution contemporaine, tenter de transmettre et de faire sentir toute la richesse de l’expérience mystique et des visions de la  sainte du XIIe siècle?

sainte du XIIe siècle?

C’est pourtant là le pari noble et ambitieux relevé par l’ensemble vocal médiéval Vox in rama, dans un spectacle vivant qui puise à la fois dans le répertoire des chants et musiques sacrés de l’abbesse bénédictine mais encore dans d’autres de ses écrits auto-biographiques, religieux, visionnaires ou même issus de ses traités de médecine.

Un Mystère médiéval sur la vie, les visions et les chants d’Hildegarde de Bingen

« Ouvre la clôture des mystères, car par timidité, les gens les ont gardés inutiles et enfermés dans un champ caché. »

Sainte Hildegarde Von Bingen (1098-1179)

u service de cette restitution, l’ensemble Vox in Rama sera entouré d’instrumentistes et de compositeurs, mais aussi d’une comédienne qui aura en charge de faire revivre la Sainte médiévale au travers des lectures. Avant le spectacle, un atelier/conférence fournira également quelques clés pour mieux entrer dans l’univers de la Sainte.

u service de cette restitution, l’ensemble Vox in Rama sera entouré d’instrumentistes et de compositeurs, mais aussi d’une comédienne qui aura en charge de faire revivre la Sainte médiévale au travers des lectures. Avant le spectacle, un atelier/conférence fournira également quelques clés pour mieux entrer dans l’univers de la Sainte.

A travers ce mystère et ce drame musical qui se veut résolument ouvert à tous, il est résolument question d’interpeller notre modernité. Les visions de la Sainte autant que les idées qui en émanent, notamment en matière de médecine, semblent en effet résonner, par endroits, d’une étrange avance sur leur temps. On pense notamment à sa vision du macrocosme/microcosme qu’un Paracelse, bien des siècles plus tard,  n’aurait sans doute pas désavoué, mais aussi à cette médecine qui intègre le corps, la dimension spirituelle et l’âme dans une même dynamique et qui pourrait presque déjà nous rappeler certaines médecines « holistiques » plus modernes.

n’aurait sans doute pas désavoué, mais aussi à cette médecine qui intègre le corps, la dimension spirituelle et l’âme dans une même dynamique et qui pourrait presque déjà nous rappeler certaines médecines « holistiques » plus modernes.

En se souvenant encore des vertus thérapeutiques qu’Hildegarde de Bingen pouvait prêter aux chants et aux sons, de l’importance aussi qu’elle pouvait accorder aux gemmes et aux cristaux (on la trouve même citée ici ou là sur des sites web actuels traitant de lithothérapie), ou même de la place qu’elle attribuait aux éléments et à leur équilibre dans ses théories toutes à la fois médicales et spirituelles, on pourrait même être tenté de faire quelques rapprochements avec certaines idées en vogue du côté du « New Age ». Dans un interview radio du 2 mai 2017, accordé à Radio Notre Dame. Frédéric Rantières, fondateur et directeur artistique et musical de l’ensemble Vox In Rama, ne manque d’ailleurs pas de le soulever tout en demeurant très clair sur ce point : ce raccourci ou cet « écueil » un peu rapide – dont on pourrait presque craindre (et ceci est à notre compte), qu’il « stigmatise » ou réduise la Sainte et ses visions, en les faisant entrer à la hâte et sans ménagement dans une certaine ère du Verseau – ne saurait être, pour lui, une raison suffisante pour reléguer dans l’oubli le legs médical et spirituel de la mystique bénédictine. Il faut, au contraire, l’aborder « fraîchement » dans son entier et dans sa modernité, en faisant face sereinement aux questions qu’il peut soulever.

Dates et lieux du mystère: les 17 et 18 novembre 2017 à 18 heures à l’Eglise évangélique Saint-Marcel, Paris 5e, le 19 novembre à 14 heures à la Basilique de Longpont-sur-Orge.

Pour plus d’informations (tarifs, détails pratiques, etc…) veuillez-vous reporter au site web officiel de l’ensemble Vox in rama ou à leur page Facebook.

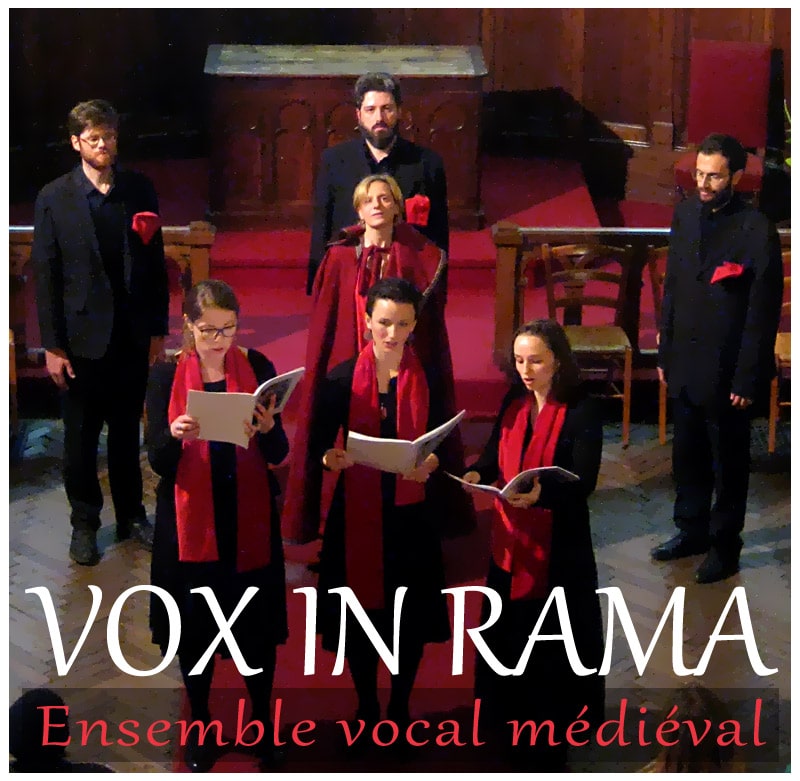

Vox in Rama : ensemble vocal médiéval

A ce jour, l’ensemble compte trois CD’s à son actif que vous pourrez retrouver sur leur site web, ainsi qu’un certain nombre de pièces disponibles à la libre écoute. En plus des productions musicales et des prestations scéniques de Vox in Rama, Frédéric Rantières propose aussi des stages de chant grégorien et médiéval, allant de l’initiation à des niveaux plus avancés et, encore, diverses conférences sur des thèmes connexes. Vous pourrez en trouver le détail sur son propre site web.

Extrait musical d’une des productions de Vox In Rama,

Tiré de l’album Lignum Vitae.

En vous souhaitant une excellente journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

ous nous rendons aujourd’hui en terres d’Oc, pour découvrir ou redécouvrir la poésie chantée d’un des plus grands représentants de l’

ous nous rendons aujourd’hui en terres d’Oc, pour découvrir ou redécouvrir la poésie chantée d’un des plus grands représentants de l’ Ventadorn) au troubadour et poète Uc de Saint-Circ (1213 -1257).

Ventadorn) au troubadour et poète Uc de Saint-Circ (1213 -1257).

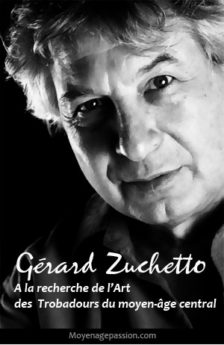

Ses recherches se déclinent en productions musicales, mais aussi en films et encore en ouvrages sur la question. Au fil du temps, une troupe s’est d’ailleurs formée autour de Gérard Zuchetto qui produit spectacles, concerts et autres événements en relation avec l’art des troubadours et la culture occitane, sous les labels et appellations Trob’Art production et Troubadours Art Ensemble. Vous trouverez le détail de leurs activités et productions, ainsi que leur agenda sur leur site web:

Ses recherches se déclinent en productions musicales, mais aussi en films et encore en ouvrages sur la question. Au fil du temps, une troupe s’est d’ailleurs formée autour de Gérard Zuchetto qui produit spectacles, concerts et autres événements en relation avec l’art des troubadours et la culture occitane, sous les labels et appellations Trob’Art production et Troubadours Art Ensemble. Vous trouverez le détail de leurs activités et productions, ainsi que leur agenda sur leur site web:

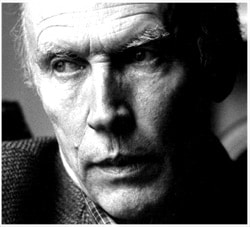

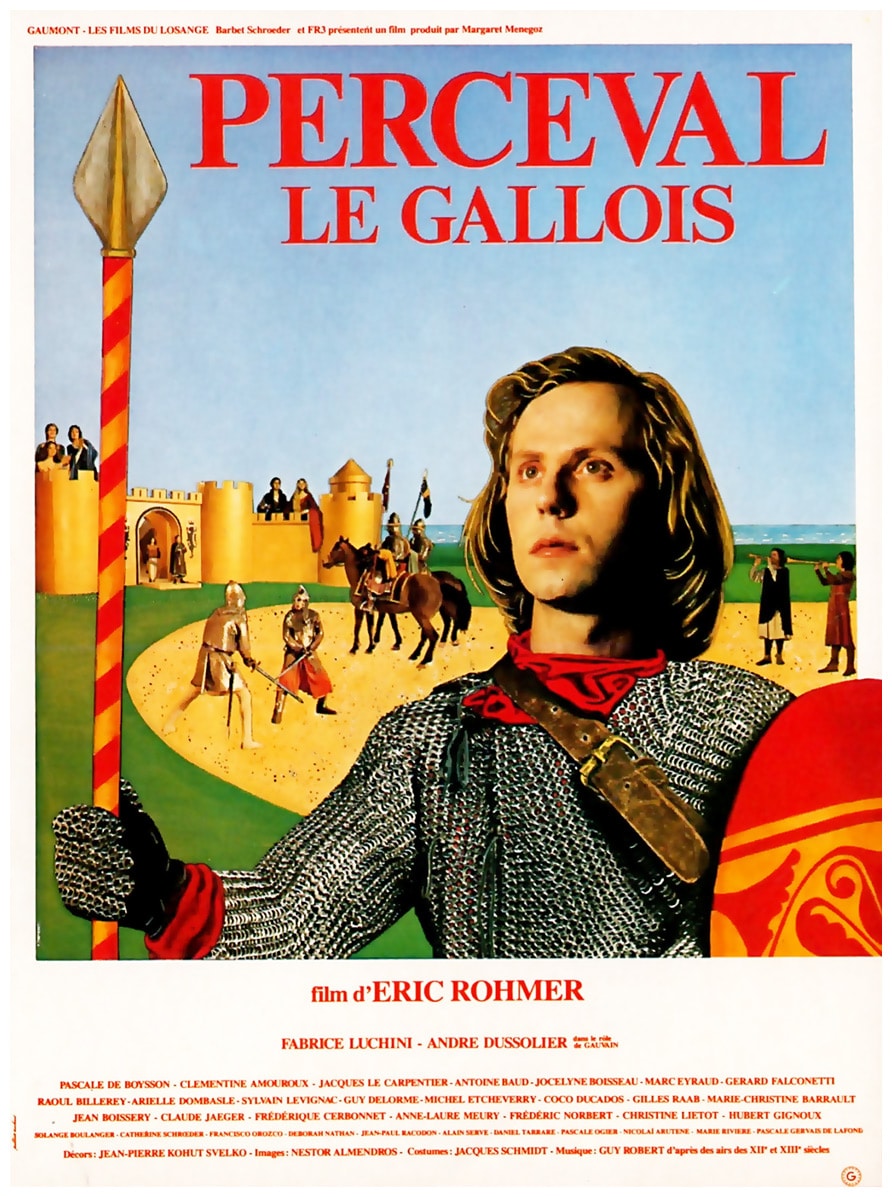

n 1964, bien avant la sortie de son film Perceval le Gallois, le cinéaste Eric Rohmer connaissait déjà bien son sujet. Il en faisait la démonstration en réalisant un documentaire de vingt minutes sur le roman de Chrétien de Troyes pour le compte de l’institut Pédagogique National et dans le cadre de la série « En profil dans le texte ».

n 1964, bien avant la sortie de son film Perceval le Gallois, le cinéaste Eric Rohmer connaissait déjà bien son sujet. Il en faisait la démonstration en réalisant un documentaire de vingt minutes sur le roman de Chrétien de Troyes pour le compte de l’institut Pédagogique National et dans le cadre de la série « En profil dans le texte ».

Chrétien de Troyes avant de la porter sur grand écran.

Chrétien de Troyes avant de la porter sur grand écran.

Sujet : motte castrale, motte féodale, monde médiéval, monde féodal, châteaux à motte, château fort, reconstitution historique

Sujet : motte castrale, motte féodale, monde médiéval, monde féodal, châteaux à motte, château fort, reconstitution historique