Sujet : musique ancienne, galaïco-portugais, culte marial, miracle, vierge de Montserrat, résurrection, Moyen Âge chrétien, Catalogne.

Période : XIIIe siècle, Moyen Âge central

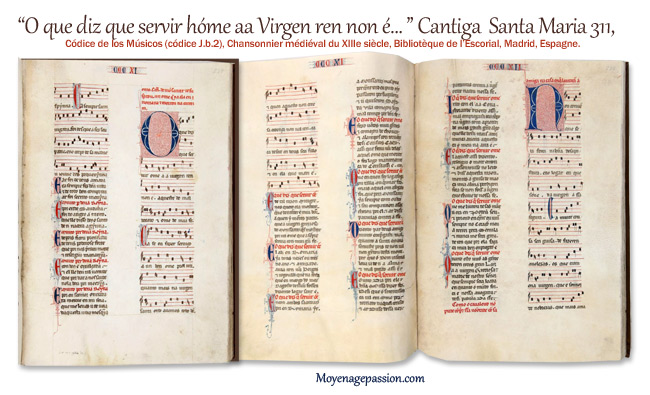

Titre : Cantiga Santa Maria 311, O que diz que servir hóme aa Virgen…

Auteur : Alphonse X de Castille (1221-1284)

Interprète : Música Antigua

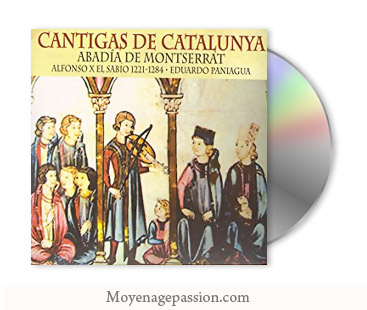

Album : Cantigas de Catalunya (2007)

Bonjour à tous,

u cœur de l’Espagne médiévale et à la cour d’Alphonse X, on réunit les chants, les miracles et les louanges qui circulent alors sur les routes des pèlerinages des lieux dédiés à la vierge.

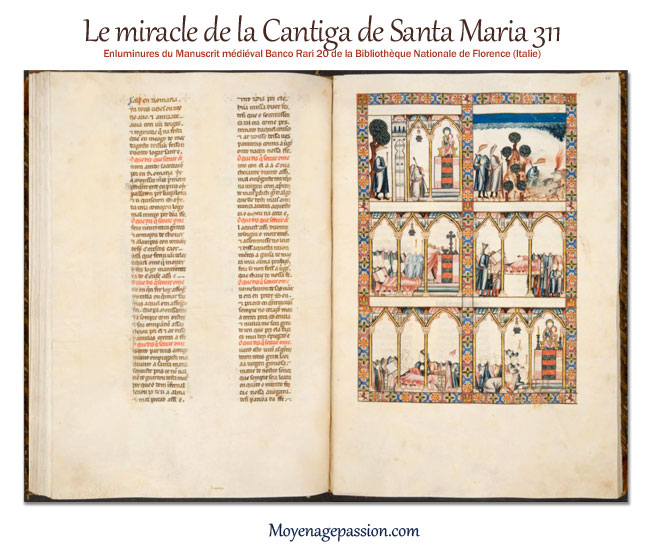

Demeurée célèbre, la compilation du XIIIe siècle présente des centaines de chants mariaux notés musicalement, qui ont traversé 700 ans d’histoire pour nous parvenir. Sur Moyenagepassion, nous avons entrepris, leur étude, depuis quelques années déjà, en nous efforçant de vous les présenter de manière commentée, avec leurs sources, des versions en musique par les plus grands ensembles du moment, mais aussi leurs traductions en français actuel. Après une petite pause, nous reprenons, aujourd’hui, le flambeau pour partir à la découverte de la Cantiga Santa Maria 311. Mais avant cela disons un mot du culte marial au Moyen-âge.

A propos des Cantigas et du culte marial

Bien au delà des frontières de la péninsule ibérique, les cantigas de Santa Maria d’Alphonse X ont ceci de précieux qu’elles témoignent d’un culte marial qui fut d’une très grande importance pour le monde chrétien occidental, à partir du Moyen Âge central.

Mère du « Dieu mort en croix« , on prête à la vierge le pouvoir d’intercéder auprès de lui pour le compte des hommes. Grande faiseuse de miracles pour qui la loue et la prie, elle a aussi la douceur et la compréhension d’une mère. De fait, parmi tous les auteurs médiévaux que nous avons pu étudier jusque là : De Rutebeuf à François Villon, en passant par différents trouvères et troubadours mais encore des poètes du Moyen Âge plus tardif, peu sont ceux qui n’aient pas écrit leur propre oraison à la vierge ou quelques louanges à son endroit. En littérature médiévale, l’amour qu’on lui voue empruntera même, aux XIIe et XIIIe siècles, chez certains auteurs religieux ou laïques, les voies de la lyrique courtoisie et de la fine Amor, donnant naissance à une poésie, toute en spiritualité et en retenue.

Le miracle de la Cantiga 311 : le pèlerin foudroyé et son ami mécréant

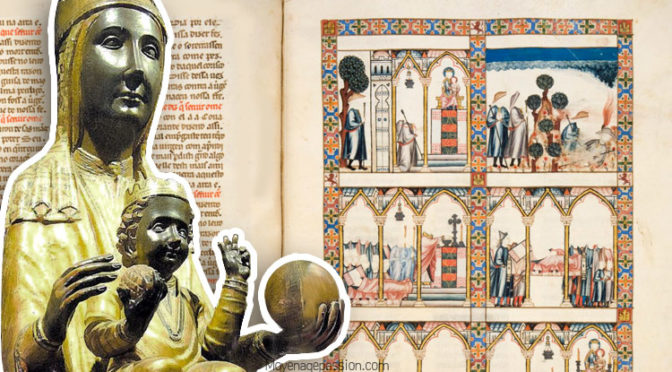

A l’image de nombreuses Cantigas de Santa Maria, la CSM 311 conte l’histoire d’un miracle. Celui-ci porte plus particulièrement sur la vierge catalane de Montserrat et nous rapporte les infortunes d’un dévot habitué à la visiter, chaque année, en pèlerinage.

Ce corpus médiéval ne cesse de l’affirmer, la foi placée en la Sainte Marie peut tout et de bien des manières ; le miracle de la Cantiga 311 s’efforcera, une fois de plus, de l’établir. Il prendra même la forme du miracle ultime puisqu’il sera question ici de résurrection. Notons que ce n’est pas le seul de ce type dans le corpus des Cantigas d’Alphonse X ; nous avons eu l’occasion d’en étudier plusieurs de ce type (voir notre index de Cantigas de Santa Maria).

Ici, l’exemplarité de la dévotion sera pour les auditeurs, autant pour l’un des témoins directs de toute l’affaire. Bourgeois nanti, de peu de foi, ce dernier recevra, au passage, une double-leçon sur le mal fondé de ses doutes en les pouvoirs de la Sainte, autant que sur son avarice et son manque de largesse envers elle. A l’occasion de ce retour entre les lignes du chameau et du trou de l’aiguille, la boucle biblique sera donc bouclée (1).

Música Antigua et les cantigas d’Alphonse X

Pour nous accompagner en musique dans la découverte de ce chant marial, nous avons choisi de rester sur les routes d’Espagne, pour y profiter du talent et de l’œuvre majeure d’Eduardo Paniagua (voir son portrait détaillé ici). Avec son ensemble Música Antigua fondé en 94, ce musicien espagnol est, en effet, l’un des seuls à avoir couvert l’ensemble du répertoire des Cantigas de Santa Maria d’Alphonse X. Il en a tiré de nombreux albums thématiques.

Loin de toute sophistication vocale, la version qu’il nous propose ici reste plutôt « ancrée ». Pour le dire autrement, on n’est plus proche d’une version à la René Zosso que d’une envolée soprano. Mais, finalement, peut-être reste-t-on, de cette façon, plus proche des origines de ces chants (orchestration mise à part) si on les imagine chantés sur des routes de pèlerinages.

Cantigas de Catatunya, Abadía de Montserrat

Sorti dans le courant de l’année 2007, l’album dont est tiré le chant marial du jour est intitulée : Cantigas De Catalunya, Abadía de Montserrat (Chants de Catalogne, abbaye de Montserrat) Sur 1h15 d’écoute, on colle donc dans la logique thématique chère à Edouardo Paniagua, au moment d’aborder ce vaste corpus de plus de 400 pièces.

Comme son titre l’indique, cette production vous permettra, à travers huit pièces issues du répertoire d’Alphonse X, de découvrir uniquement des Cantigas qui portent sur le nord de l’Espagne et la Catalogne et dans lesquelles la vierge de Montserrat tient une place de choix. Du reste, pour ceux qui ne les connaissent pas, aujourd’hui encore, entourées d’impressionnantes concrétions rocheuses, à quelques encablures de Barcelone, l’abbaye de Montserrat et sa vierge noire continuent d’attirer de nombreux pèlerins et visiteurs, chaque année.

Membres ayant participé à cet album

César Carazo (chant, alto), Luis Antonio Muñoz (chant, fidule), Felipe Sánchez (luth, citole, vièle), Jaime Muñoz (cornemuse, flaviol, tarota, axabeba, tambour), David Mayoral (darbouka, dumbek, tambourin), Eduardo Paniagua (psaltérion, flûte à bec, cloche, darbouka, gong, rochet, hochets, hochet, goudron) et direction.

En chinant un peu, vous pourrez, sans doute, trouver cet album chez votre disquaire préféré. Sinon, sachez qu’il est toujours disponible à la vente en ligne sous forme dématérialisée. Voici un lien utile pour l’obtenir au format MP3.

La cantiga de Santa Maria 311

et sa traduction en français actuel

Como Santa María de Monsarrat resuscitou un hóme que ía alá en romaría e morreu na carreira.

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é,

aquest’ é de mal recado e hóme de maa fé.

Ca se en fazer serviço a un bon hóme pról ten,

quanto mais na Virgen santa ond’ havemos todo ben;

e quen aquesto non cree, sa creença non val ren,

ca descre’ en Déus, séu Fillo, e en ela que Madr’ é.

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Comment Sainte-Marie de Montserrat ressuscita un homme qui se rendait là-bas en pèlerinage et mourut en chemin.

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine

Celui là est un mauvais messager et un homme de mauvaise foi.

Car si rendre service à un homme bon a de la valeur

Combien plus encore l’est de servir la vierge sainte dont nous recevons tous les bienfaits.

Et celui qui ne croit pas en cela, sa foi ne vaut rien,

Car il ne croit ni en Dieu, ni en son fils, ni en elle qui est sa mère

Celui qui dit que servir la vierge n’est rien…

E de tal razôn miragre vos quéro óra mostrar,

que d’ entender é mui bõo a quen i mentes parar,

que a Virgen grorïosa de Monssarraz quis mostrar

por un hóme que a sempre servía con mui gran fé.

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Et à ce propos, je veux vous exposer un miracle,

Qui est fort édifiant pour qui y prête attention,

Et que la vierge glorieuse de Montserrat voulut faire

Pour un homme qui la servait toujours avec une grande foi.

Celui qui dit que servir la vierge n’est rien…

El alí en romaría ía dous vezes ou tres

no ano, e amizade havía con un borgês;

e rogou-lli que na fésta qu’ é en meógo do mes

d’ Agosto de sũu fossen, dizendo: “Logar sant’ é.”

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Il allait là-bas (à Montserrat) en pèlerinage deux ou trois fois l’an

Et avait des amitiés avec un bourgeois ;

Et il pria ce dernier de se rendre avec lui à la fête qui s’y donne

En août, en lui disant : « C’est un lieu très saint. »

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

Entôn ambos s’ acordaron por en romaría ir

a Monssarraz. Mas primeiro, per quant’ end’ éu puid’ oír,

passaron per Barçalona; e u quiséron saír

da vila, começou lógo mal tempo, per bõa fé.

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Ainsi, ils s’accordèrent tous deux pour aller en pèlerinage

A Montserrat. Mais avant cela, d’après ce que j’ai pu entendre,

Ils passèrent par Barcelone ; et quand ils voulurent sortir

De la ville, le temps commença à se gâter, de bonne foi (2)

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

E fezo ventos mui grandes e começou de chover

e alampos con torvões des i coriscos caer,

assí que feriu un deles aquel hóme, que morrer

o fez lógo mantenente; ca do corisc’ assí é

Et il souffla de très grands vents et il commença à pleuvoir

Avec du tonnerre, de grandes turbulences et des éclairs qui tombaient

De sorte qu’un de ses hommes fut blessé et mourut

Peu de temps après, car il en va ainsi avec les éclairs

Que en quen fér lóg’ afoga ou talla ou queimar faz.

Mais aquel hóm’ afogado foi, que pera Monssarraz

ía sempre, com’ oístes; e séu compannôn assaz

chorou por el e ar disse paravlas contra a fé,

Qui à l’un peuvent frapper, ou blesser ou faire se brûler.

Cet homme qui se rendait toujours à Montserrat,

Fut foudroyé, comme vous l’avez entendu ; et son compagnon

Pleura beaucoup pour lui et prononça des paroles contre la foi,

dizendo: “Par Déus, amigo, muito empregásti mal

quanto a Santa María servist’, e pois te non val

nen te guardou desta mórte, per que o dém’ infernal

levou ja de ti a alma; e, mal pecad’, assí é.”

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

En disant : « Par Dieu, mon ami, tu t’employas bien mal

En servant Sainte-Marie, et cela ne t’a rien valu,

Ni ne t’a protégé de cette mort, car le démon de l’enfer

a déjà emporté ton âme ; c’est bien triste pour toi, mais il en est ainsi.

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

E outro día por ele ũa missa dizer fez,

des i que o soterrassen, ca tal éra come pez

tornado daquel corisco; e ar disse dessa vez

paravras contra a Virgen onde naceu nóssa fé,

Le jour suivant, il fit dire un messe pour lui

Et pour qu’on l’enterre, car ce dernier était noir

Comme la poix par la faute de cet éclair, et il dit à nouveau

Des mots contre la vierge en laquelle réside notre foi.

indo con el aa cóva chorand’ e dizend’ assí:

“Mal empregásti téu tempo na Virgen, com’ aprendí,

demais perdísti grand’ algo que lle désti; mais a mi

nunca averrá aquesto, ca o méu na arca é.”

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Et se rendant avec le défunt en son caveau, il pleurait et disait :

« Tu as bien mal employé ton temps dans la vierge, comme j’ai pu le voir,

Et, plus encore, tu as perdu tout ce qui tu lui donnas en offrande ;

Mais jamais cela ne m’arrivera, car ce qui est m’appartient reste bien à l’abri. »

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

El aquest’ assí dizendo, resorgiu o mórt’ entôn

e assentou-se no leito e diss’ aquesta razôn:

“Mentes a guisa de mao, ca mia alm’ a perdiçôn

fora, se non foss’ a Virgen, que chav’ é de nóssa fé,

Tandis qu’il parlait ainsi, le défunt ressuscita

Et s’asseyant sur son lit funéraire, il parla de cette manière :

« Tu mens comme un mauvais homme car mon âme aurait

été en perdition, si cela ne fut grâce à la Vierge, qui est la clé de notre foi.

que me livrou de sas mãos u éra en poder séu;

e porend’, enquant’ éu viva, sempre no coraçôn méu

a terrei pera serví-la, e nunca me será gréu

de ren que por ela faça, ca mui ben empregad’ é.”

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

C’est elle qui me libéra des mains du démon quand j’étais en son pouvoir ;

Et pour cela, tant quand je vivrai, je mettrai toujours mon cœur

En quatre pour la servir, et jamais cela ne me sera pesant

En rien, car tout ce que je fais pour elle, est fort bien employé. »

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

Quand’ esto viron as gentes, déron todos gran loor

aa Virgen grorïosa, Madre de Nóstro Sennor,

que sempre seja loada enquanto o mundo for,

ca é nóssa avogada, des i padrõa da fé.

O que diz que servir hóme aa Virgen ren non é…

Quand les gens virent cela, ils firent de grandes louanges

A la vierge glorieuse, Mère de notre Seigneur,

Qu’elle soit toujours louée tant que je suis en ce monde

Car elle est notre avocate et la mère patronne de notre foi,

Celui qui dit que servir la vierge ne vaut pas la peine…

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

(1) Matthieu 19.24. « Il est plus facile pour un chameau entre par un trou d’aiguille, que pour un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »

(2)…, per bõa fé : petit doute sur cette formule placée à la fin de cette phrase et dont le sens, dans le contexte, serait à revérifier. Le temps se gâta pour la foi de nos pèlerins ? Le troubadour nous dit cela en toute bonne foi ?

NB : sur l’image d’en-tête, en arrière plan de la vierge noire de Montserrat, vous retrouverez la page du BNCF BR 20 et l’illustration de cette cantiga.