Sujet : guerre de cent ans, destin, femmes, monde médiéval, saga historique, roman, Louis d’Orleans, Charles VI. Valentine de Milan, histoire médiévale.

Période : XVe siècle, Moyen Âge tardif

Portrait : Valentine Visconti (1368-1408)

Auteur : Xavier Leloup

Ouvrage : Les Trois pouvoirs (2019-2021)

En plein Moyen Âge tardif et au cœur de la guerre de Cent Ans, le destin de grandes dames a marqué, à jamais, celui de la France. Dans ce cycle, nous vous présenterons les plus marquantes d’entre elles. Aujourd’hui, nous poursuivons avec la quatrième : la Princesse de Milan et duchesse d’Orléans, Valentine Visconti.

l n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne. La princesse Valentine Visconti en aura fait l’amère expérience, elle qui, à cause de sa trop grande proximité avec le roi Charles VI, dut précipitamment quitter Paris, victime d’accusations de sorcellerie. Quand elle y fera son retour 12 ans plus tard, ce sera comme veuve. Et pour réclamer Justice.

Comme un vent de renaissance

Intelligente, belle, fortunée : à la fin du XIVe siècle, Valentine Visconti est un astre qui ne manque pas d’attraits. C’est une Italienne, une Visconti originaire du très riche duché de Milan. Mais c’est aussi une princesse française de par sa mère, Isabelle de Valois, fille du roi Jean II. Sur le marché matrimonial européen, la cousine du roi de France a donc de quoi susciter les appétits. Et ce d’autant plus que son futur époux y gagnera une dot de 450 000 florins ainsi que le comté d’Asti, auxquels vient s’ajouter un précieux droit d’héritage sur les terres milanaises de son père, Jean Galéas Visconti.

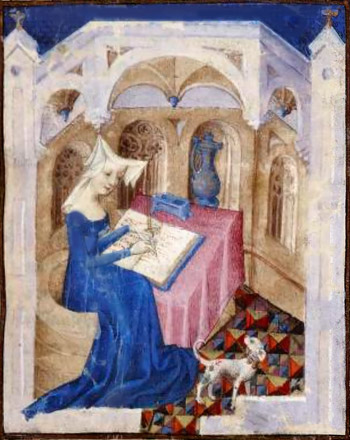

L’heureux élu n’est autre que le duc Louis d’Orléans, frère de Charles VI. Héritier putatif du royaume de France, ce prince fait figure de mari idéal aux yeux de l’ambitieux duc de Milan. Or sitôt arrivée en France, Valentine va se révéler exceptionnellement cultivée. Sous la houlette de sa grand-mère Blanche de Savoie, elle a reçu une éducation mêlant lecture, calcul, musique et poésie. Dans ce château de Pavie où elle a grandi, Valentine a été habituée à la lumière, aux vastes salles, aux grandes fenêtres, à la peinture, la mosaïque, aux poètes et aux artistes. Elle parle le français, l’allemand et l’italien. Autant dire que comme le souligne François-Marie Graves, c’est « un sentiment du beau bien supérieur à celui qui existait alors en France » qu’apporte avec elle la princesse italienne. Et ce raffinement ne tardera pas à déteindre sur son mari.

Mécénat et amour des lettres

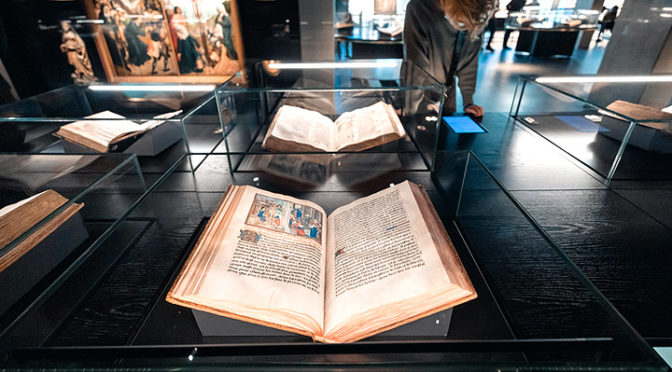

Sous son influence, Louis d’Orléans fait bâtir une bibliothèque qui doit concurrencer celle du Louvre – ou plutôt comme on l’appelle à l’époque, une « librairie ». Le nouvel édifice va bientôt rassembler quelques 62 ouvrages parmi lesquels se trouvent La Cité de Dieu de Saint Augustin, la Politique d’Aristote ou encore La Divine Comédie d’un certain Dante dei Alighieri.

Pour Gérard de Senneville, « le mariage de Louis d’Orléans et Valentine Visconti réunit deux personnalités éprises de livres, d’art et de poésie. Elles s’employèrent ensemble à encourager les gens de lettres et les artistes ». Le médiéviste belge Alain Marchandisse note d’ailleurs que Christine de Pizan n’a pas de mots assez flatteurs, tant dans la Cité des dames que dans le Livre des fais et bonnes meurs ou le Livre du corps de policie, pour unir, dans une même estime, Louis et Valentine, son épouse, « forte et constant en courage, de grand amour a son seigneur, de bonne doctrine a ses enfants, avisée en gouvernement, juste envers tous, de maintien sage et en toute choses très vertueuse, et c’est chose notoire ».

La belle et bête

Seulement voilà, Valentine commence à faire l’objet d’accusations. Que lui reproche-ton, exactement ? Sa proximité avec son beau-frère, le roi de France. Car Charles VI, qui souffre depuis des années d’une folie intermittente, ne peut plus se passer d’elle. Alors qu’il ne reconnait plus ni son épouse ni ses enfants et va jusqu’à oublier qui il est, Valentine lui demeure familière. Il l’appelle « sa sœur bien-aimée », se fait marquer de costumes à sa devise, et même au plus fort de ses crises, va lui rendre visite quotidiennement. À beaucoup cette prédilection parait troublante. Et ce, d’autant plus que la maladie du roi, que nul médecin n’a jamais réussi à guérir, ressemble sous bien des aspects à un envoûtement. À époque aussi superstitieuse, l’Italienne fait donc figure de coupable idéale. Les mauvaises langues ne vont pas tarder à raconter que si elle a le pouvoir d’apaiser son beau-frère, c’est parce qu’elle l’aurait elle-même empoisonné.

« C’est une étrangère », insiste-t-on. Une fille de Milan, cette cité italienne où les Visconti ne reculent devant rien pour éliminer leurs adverses et font commerce spéculatif de l’argent. Les femmes n’ont-elles pas pour habitude de recourir à la magie, aux maléfices, à l’ensorcellement ? Qu’on en juge seulement : grâce à son miroir magique, un petit miroir d’acier poli qui lui permet de voir moult merveilles et d’accomplir d’étranges choses, la duchesse avait prédit qu’à une demi-lieue de Paris, un petit enfant se noierait. Elle avait alors demandé qu’on aille le quérir aux écluses du moulin et de fait, on avait retrouvé son petit corps inerte à cet endroit précis. Voilà bien la preuve de ses pouvoirs maléfiques ! Certains prétendent même qu’avec une pomme empoisonnée destinée au dauphin, la duchesse d’Orléans avait envenimé par erreur son fils de quatre ans, qui en était subitement tombé mort…

Face à de telles rumeurs, face à une telle pression exercée par l’opinion publique, la position de Valentine devient vite intenable. Il n’est pas un seul de ses déplacements, pas une seule de ses apparitions à la cour que les Parisiens n’accompagnent des plus violentes harangues. Aussi son époux le duc d’Orléans n’a-t-il finalement d’autre choix que d’éloigner de Paris, l’exilant alternativement dans leurs châteaux d’Amboise ou de Blois.

Une femme outragée

Mais si le duc d’Orléans sait protéger son épouse, cela ne l’empêchera pas de la tromper. Selon la légende, le frère du roi était à ce point amateur du beau sexe qu’il aurait fait accrocher les portraits de la centaine de dames dont il avait fait la conquête dans un couloir de son hôtel. Or parmi elles se trouve Isabelle de Bavière, la reine de France. Des années durant, ces deux-là convoleront au vu et au su de presque tout le royaume.

Une double trahison, en somme, pour le duc d’Orléans, qui trompera en même temps et son frère Charles VI et son épouse. Mais ce n’est pas tout. On compterait aussi parmi les maîtresses de Louis une certaine Mariette d’Enghien, qui n’aurait sans doute autant fait parler d’elle si elle ne lui avait donné un enfant. Le duc ne trouvera pas mieux que de confier ce bâtard aux bons soins de Valentine qui acceptera de l’élever à sa cour, aux côtés de ses enfants légitimes.

À Blois, la duchesse lui montre autant de sollicitude que s’il s’était agi de son propre fils. Pratique somme assez courante, pour l’époque. Sage décision aussi, aux regards de l’histoire, si l’on considère que petit « Jean » deviendra plus tard le « Beau Dunois », le fameux « bastard d’Orléans », célèbre compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et véritable héros de la guerre de Cent Ans. Cette adoption n’en constitue pas moins une reconnaissance des innombrables turpitudes de son époux, qui en dit long sur l’aptitude de Valentine à l’aimer envers et contre tout.

La chef de clan

Eperdue d’amour pour son époux, Valentine Visconti aura donc tout accepté : les brimades, l’exil, l’humiliation d’être une femme trompée. Et quand Louis se fera sauvagement assassiner en plein Paris sous les ordres de son cousin de Bourgogne, l’Italienne n’hésitera pas davantage : en chef de clan, elle se rendra auprès du roi de France pour réclamer justice. Sans succès. Charles VI lui laissera, certes, la garde de ses enfants et une partie des domaines du défunt. Mais malgré son engagement solennel que « pour l’homicide et mort de son frère unique, il serait fait aussi tôt que possible bonne et brève justice », rien ne fut jamais entrepris. Le duc de Bourgogne ne fut ni arrêté, ni jugé, ni encore moins condamné. Pire encore, on le laissera justifier de son crime et le présenter comme un juste tyrannicide devant une cour de France littéralement médusée.

À ce moment-là, Valentine a donc presque tout perdu. Et la légende de lui prêter ces mots restés célèbres : « Rien ne m’est plus ! Plus ne m’est rien ! ». Il en faudrait cependant davantage pour l’abattre. La duchesse douairière s’en retourne à Blois où, comme l’explique Alain Marchandisse, « elle qui, jusqu’alors, était effacée, devient femme d’action et prend des mesures habituelles pour combattre ses ennemis par les armes, tout en faisant par ailleurs œuvre de gestionnaire terrienne et de femme d’Etat ». Elle ira même jusqu’à retourner à Paris entourée de ses enfants, pour plaider la cause de son mari et répondre point par point à la Justification du duc de Bourgogne. Mais à nouveau, sans résultat. Cette fois c’est le Dauphin, au nom du roi, qui se perd en promesses. La duchesse n’a alors d’autre alternative que de s’en retourner à Blois, pour cette fois ne plus jamais en sortir. Refusant toute visite, rongée par le chagrin et l’amertume, incapable de se nourrir, Valentine Visconti finit ainsi par suivre son mari dans la tombe, un an plus tard, en 1408, alors qu’elle n’avait pas encore 40 ans.

Sa tragique histoire ne pouvait toutefois s’arrêter là. D’abord parce que ce sont ses droits sur le Milanais que son petit-fils, le roi de France Louis XII, après Charles VIII, revendiquera pour mener ses guerres d’Italie. Ensuite parce que dès après sa mort, le flambeau de la lutte passera à son fils aîné, le jeune Charles d’Orléans. Presque malgré lui, le futur poète deviendra à 12 ans le chef d’une nouvelle ligue anti-bourguignonne qui prendra le nom d’ « Armagnacs ». Mais ceci est déjà une autre histoire. Une histoire qui commence avec le tome 2 des TROIS POUVOIRS.

Un article de Xavier Leloup. avocat, journaliste, auteur.

Auteur de la saga médiévale « Les Trois Pouvoirs »

Editions Librinova (2020-2021).

Découvrir son interview exclusif ici.

Voir également les autres articles du cycle sur Les grandes dames de la guerre de cent ans : Yolande d’Aragon, la reine de fer. – Isabelle de Bavière, une reine dans la tourmente – Christine de Pizan, championne des dames

Bibliographie & Références

F-M Graves, Quelques pièces relatives à la vie de Louis Ier, duc d’Orléans, et de Valentine Visconti, sa femme, p. V, Bibliothèque de XVe siècle, Honoré Champion, Paris

Gérard de Senneville, Les quatre frères d’Orléans, Editions de Fallois

Françoise Autrand, Charles VI, Fayard

Alain Marchandisse, Milan, les Visconti, l’union de Valentine et de Louis d’Orléans, vus par Froissart et par les auteurs contemporains, Presses universitaires de Liège

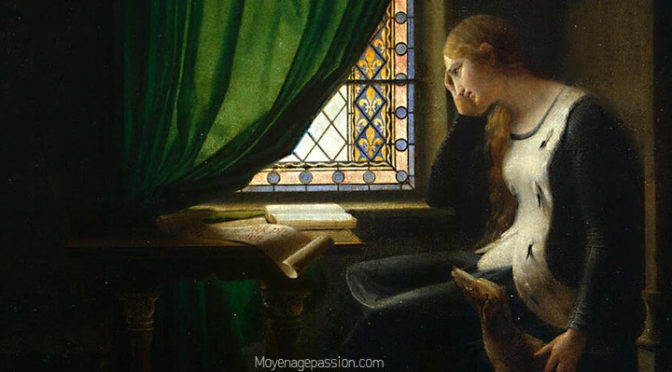

NB ; sur l’image d’en-tête, on peut voir un extrait d’une toile du peintre François Fleury-Richard (1777-1852). Elle représente la duchesse d’Orléans pleurant le décès de Louis d’Orléans. Daté de 1802, elle aida notablement à la renommée de l’artiste. Elle est, aujourd’hui, conservé au musée de l’Ermitage de, Saint-Pétersbourg.