Sujet : auteur, roman historique, guerre de cent ans, aventure, saga historique, Jeanne d’Arc, Jean Sans Peur, histoire médiévale.

Période : XVe siècle, Moyen Âge tardif

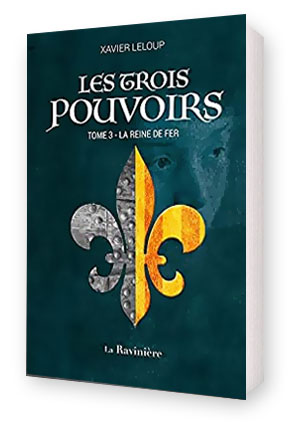

Titre : Les Trois pouvoirs T1, T2 et T3 « La Reine de Fer » , 2019-2021, .

Auteur : Xavier Leloup, Editions La Ravinière

Bonjour à tous,

la faveur de la sortie de son dernier roman historique, l’auteur Xavier Leloup nous a fait le plaisir de nous accorder un nouvel entretien. Nous l’avons interrogé sur le troisième opus de sa saga Les Trois pouvoirs qui a pour cadre le Moyen Âge tardif et le temps de la guerre de cent ans et de Jeanne d’Arc. À cette occasion, nous avons également interviewé Xavier sur la nouvelle aventure dans laquelle il vient de se lancer. Depuis quelques mois, il a, en effet, décidé d’ouvert sa propre maison d’édition et il nous en a dit un mot.

— Bonjour Xavier, on est très heureux de vous recevoir à nouveau pour parler du 3e tome de votre saga « Les Trois pouvoirs », intitulé « La Reine de Fer ». On sait que les deux premiers ouvrages ont reçu un bel écho auprès du public et que vous avez reçu de précieux soutiens du côté des libraires et de la presse à qui ces romans ont beaucoup plu. Aujourd’hui, nous n’allons pas revenir sur les détails de l’histoire, mais pour nos lecteurs, pourriez-vous resituer au moins l’intrigue et le contexte des deux premiers tomes ?

— Nous reprenons le fil du récit là où nous l’avons laissé, c’est-à-dire au lendemain de la tragique défaite d’Azincourt. De la fine fleur de la chevalerie française il ne reste, pour ainsi dire, plus rien. Et nos deux héros, Guillaume de Gaucourt et Dimenche Le Loup, en sont réduits à chercher le jeune duc Charles d’Orléans parmi les milliers de cadavres jonchant le sol boueux dans lequel se sont enfoncés nos chevaliers. Le lecteur retrouve donc le royaume de France déchiré entre deux factions avec d’un côté les Armagnacs, c’est-à-dire le clan des Orléans, et de l’autre les Bourguignons avec à sa tête Jean Sans Peur, le terrible duc de Bourgogne. La différence est qu’avec la disparition de Charles d’Orléans, le parti des Armagnacs se retrouve décapité. Et qu’avec un pouvoir royal toujours aussi affaibli par la folie du roi Charles VI, c’est la duchesse d’Anjou Yolande d’Aragon qui va devoir jouer les premiers rôles.

— Le temps sera donc bientôt venu de Jeanne d’Arc et sa grande trajectoire héroïque ?

— Je dirais que ce 3ème tome nous rapproche encore un peu plus de l’épopée johannique dans la mesure où le futur roi Charles VII en devient l’un des principaux protagonistes. Ses deux frères aînés viennent de mourir coup sur coup dans des circonstances mystérieuses, ce qui fait soudain de lui l’héritier de la Couronne ; un titre de Dauphin bien lourd à porter lorsqu’on a que 14 ans et que sa mère, la reine Isabelle de Bavière, fait l’objet des plus graves rumeurs d’adultère. Mais c’est aussi dans ce 3ème opus que Yolande d’Aragon s’affirme comme ce qu’elle ne cessera d’être jusqu’à la fin de la saga : une grande femme politique, la pièce maîtresse du jeu politique français, sa « reine de fer ». Et c’est de nouveau à Paris que tout va se jouer, puisque Guillaume de Gaucourt devra protéger le Dauphin contre une bande de massacreurs menée par Capeluche, le bourreau des Halles.

— L’autre originalité de ce roman tient aussi à la place accordée au personnage du méchant, en l’occurrence Jean Ier de Bourgogne, plus connu encore sous le nom de Jean Sans Peur.

— En effet, Imperceptiblement, Jean Sans Peur finit par s’imposer comme l’une de ses figures dominantes. Le lecteur se trouve plongé dans son intimité alors qu’il se trouve confronté à un dilemme : doit-il accepter de rencontrer le Dauphin Charles et lui rendre hommage alors même que la rencontre qu’il lui propose a tout l’air d’un piège, d’un guet-apens ?

Dans ce contexte, le personnage en devient presque attachant. Pour rependre l’exemple de célèbres figures littéraires, on pourrait dire que dans LA REINE DE FER, Jean Sans Peur finit par prendre autant de place que Milady dans Les trois mousquetaires, Frollo dans Notre-Dame de Paris ou Brian de Bois-Guilbert, le ténébreux chevalier du Temple, dans Ivanohé. Côté cinéma, je pense évidemment à Dark Vador dans la Guerre des Etoiles ou au Chiffre dans Casino Royale.

— Sans trahir trop de secrets mais, pour clore cette partie de l’entretien sur ce troisième tome de votre saga historique, on sait que vous avez passé de longues heures à reconstituer le Paris du XVe siècle, mais cette fois, vos lecteurs auront, en plus, le plaisir d’y assister à un tournoi d’époque dans les règles de l’art.

—Tout à fait. Avec cette authentique scène de tournoi organisé en plein Paris, j’ai voulu faire un cadeau à tous les amoureux de romans de chevalerie, à tous les amateurs de joutes et de combats au corps à corps. LA REINE DE FER, de ce point de vue-là, répond à tous les codes du genre.

—On est bien certain qu’ils sauront l’apprécier. Pour de nombreux passionnés de Moyen Âge, les tournois restent des moments épiques difficiles de dissocier de cette période. Mais passons à l’autre grande nouveauté de votre actualité. Avec la sortie de ce nouveau tome de votre saga médiévale, vous avez également décidé de vous plonger dans une toute autre activité : l’édition. Comment un romancier historique décide-t-il de se lancer dans cette grande aventure ? Vous aviez au préalable opté pour l’autoédition. Pourquoi cette décision ?

— L’autoédition a cette vertu, pour un primo-romancier, de lui permettre d’accéder aux lecteurs. C’est donc naturellement cette voie que j’ai d’abord empruntée, incité en cela par la frilosité des éditeurs français vis-à-vis des romans historiques. À dire la vérité, c’est un genre qu’ils ne savent pas bien vendre. Mais ce système de l’autoédition a aussi ses limites. En premier lieu celui de l’impression à la demande, qui oblige les libraires à faire des achats définitifs sans possibilité de retour. Grand obstacle. Fort du succès des deux premiers volumes, j’ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant ma propre marque : les éditions La Ravinière.

Le principal intérêt, c’est l’autonomie. En devenant l’éditeur de mes livres, j’ai acquis la maîtrise de leur distribution. Il m’est désormais possible de travailler avec les libraires en leur offrant les mêmes garanties commerciales que n’importe quel autre professionnel. Or contrairement à d’autres pays, les libraires jouent encore en France un rôle essentiel dans la vente de livres. Et sans librairies, impossible d’accéder aux lecteurs autrement que par les plateformes en ligne. Pour un auteur, voilà qui est tout de même frustrant !

Vitrail, cathédrale Saint-Julien, Le Mans

— Tous nos amis libraires vont donc pouvoir se procurer votre livre de manière bien plus flexible et moins risquée. À l’approche des fêtes c’est, en effet, une excellent nouvelle pour eux comme pour vos lecteurs. Au passage, cela veut aussi dire que, désormais, vous prenez en charge le risque d’impression. C’est un beau défi. Félicitations ! Vous y avez trouvé d’autres avantages ?

— Désormais, grâce à mon référencement chez DILICOM (NDLA : la structure interprofessionnelle des professionnels du livres), les lecteurs peuvent me trouver ou me commander dans presque toutes les librairies. Les éditions La Ravinière sont également référencées au sein des plus grands réseaux comme La FNAC, Cultura ou Les Furets du Nord. Plusieurs grandes librairies indépendantes, à l’image d’Eyrolles à Paris, Mollat à Bordeaux ou encore La Boîte à Livres à Tours, m’ont également en rayons.

En tant qu’éditeur, j’ai également pu choisir mon imprimeur et soigner la qualité de fabrication de mes ouvrages. La Ravinière publie des livres façonnés en France par VINCENT Imprimeries, l’une des rares maisons françaises à avoir conservé son appareil industriel, en l’occurrence le cœur de la Touraine. Idem pour mon distributeur, Clic Logistic, qui a ses entrepôts à quelques kilomètres de la cité royale de Loches et s’est fait une spécialité du recyclage de livres. La Ravinière constitue une maison d’édition à la fois française et engagée.

— Tout cela s’accompagne aussi du lancement d’un tout nouveau site internet sur lequel les lecteurs pourront découvrir et commander vos ouvrages mais aussi suivre votre actualité. Nous en fournirons le lien en pied d’article. Mais dites-nous, comment ce projet d’édition va-t-il se conjuguer au futur ? La maison va-t-elle s’ouvrir sur d’autres auteurs ? Gardera-t-elle une ligne éditoriale historique ?

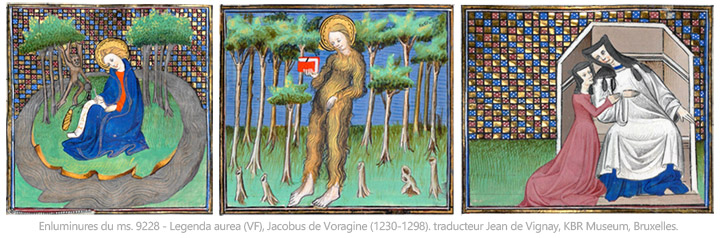

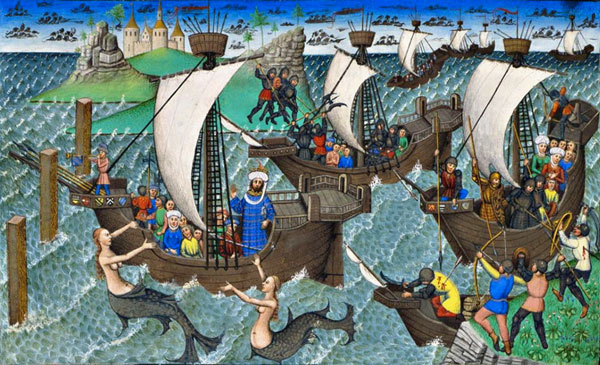

(Détail, toile de Jean Fouquet (XVe siècle)

Tout à fait. Je dirais que d’une certaine manière, La Ravinière est avant tout une ambition : celle de donner un nouveau souffle au genre du roman historique, d’offrir un espace d’expression à tous ces auteurs qui aiment l’histoire et souhaitent la faire partager auprès du plus grand nombre comme l’ont fait avant eux les glorieux Walter Scott, Alexandre Dumas, Eugène Sue et autres Maurice Druon. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les éditeurs français ne croient plus à ce genre littéraire. J’y vois pour ma part une opportunité. Car rien ne vaut au contraire la fiction pour raconter l’histoire avec un grand H, rien ne vaut la mise en scène de personnages de chair et de sang, avec leurs passions et leurs amours, leurs dilemmes, leurs choix parfois douloureux. Pour toucher le lecteur, l’histoire a besoin d’être incarnée. Les livres d’histoire et autres biographies historiques constituent d’excellents travaux de recherche, mais ne s’adressent souvent qu’à des sachants. Le roman historique, grâce au pouvoir de l’imaginaire, permet au contraire de toucher un plus large public.

— Alors, nous le disions, à partir de maintenant, sur le site des éditions La Ravinière, on peut suivre vos pérégrinations et vos séances de dédicaces à la rencontre des lecteurs ? Quelles seront les prochaines dates prévues ? On imagine que l’approche de Noël est propice pour proposer la trilogie aux lecteurs curieux de la découvrir ou de l’offrir?

— Mon programme de fin d’année est en effet des plus chargés puisque je serai en dédicace au magasin Cultura de Tours, à la librairie Eyrolles à Paris ainsi qu’à la librairie Les Petits Mots à Chatou. La Ravinière participera également à la 1ère édition du salon du Roman Historique de Beaumont-sur-Oise ainsi qu’à la 29ème Fête du Livre au domaine de Grand’ Maisons (78). J’aurai également l’honneur d’être interviewé en direct, le 7 décembre prochain à 18h, dans l’émission TILT sur TV Val de Loire. Pour plus de détails, je ne peux que vous inviter à consulter notre site. Vous y retrouverez dates et horaires de mes signatures ainsi que mes derniers articles à commencer, par ceux publiés sur l’excellent moyenagepassion.com !

— Très bien c’est noté ! Merci en tout cas de vous être prêté, à nouveau, au jeu de l’entretien. On vous souhaite une belle réussite pour ce troisième roman médiéval et historique, et, une toute aussi grande, dans le monde de l’édition !

Visitez le site des éditions La Ravinière.

Retrouvez notre premier entretien de Xavier Leloup.

Voir aussi ses articles dans le cadre du cycle Les grandes dames de la guerre de cent ans : Yolande d’Aragon, la reine de fer. – Isabelle de Bavière, une reine dans la tourmente – Christine de Pizan, championne des dames – Les illusions perdues de Valentine Visconti, duchesse d’Orléans.

En vous souhaitant une excellente journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

NB sur l’image d’en-tête : en arrière plan de la photo de Xavier Leloup, on retrouve une enluminure extraite du manuscrit médiéval : Traité de la forme et devis comme on peut faire les tournois, de René d’Anjou (Ms Français 2683). Ce manuscrit superbement illustré et daté du XVe siècle peut être consulté en ligne sur Gallica.